紫外線が増加する前から 予防対策の強化をはじめよう

紫外線対策は、「夏だからそろそろ……」と思っていたら手遅れになります。いまや1年を通して対策は当たり前。さらに季節や場面に応じて紫外線対策を強化していく必要があるのです。季節や場面に応じた日焼け止めの選び方のポイントや、日焼け止め以外の効果的な紫外線対策をご紹介します。

紫外線の波長とは

紫外線は、波長が長いものからUVA、UVB、UVCの3種類に分けられます。波長が短いほどダメージが強く、UVCは殺菌灯などにも採用されますが、オゾン層に吸収され地表にはほとんど届きません。そのため、紫外線対策としては、UVAとUVBがターゲットとなります。

紫外線は、ビタミンDの合成促進や皮膚疾患の治療(尋常性乾癬など)に使われるといったメリットもありますが、それ以上のデメリットがあります。たとえば、一度に多くの紫外線を浴びることでサンバーン(日焼け)が起こり、少量であっても長年浴び続けていると光老化が進みます。光老化はシミ、シワ、皮膚の腫瘍(良性、悪性)などの原因となります。また、近年では紫外線が皮膚の免疫反応を弱めてしまう可能性があることがわかってきました。

紫外線の影響が強くなるのは何月から?

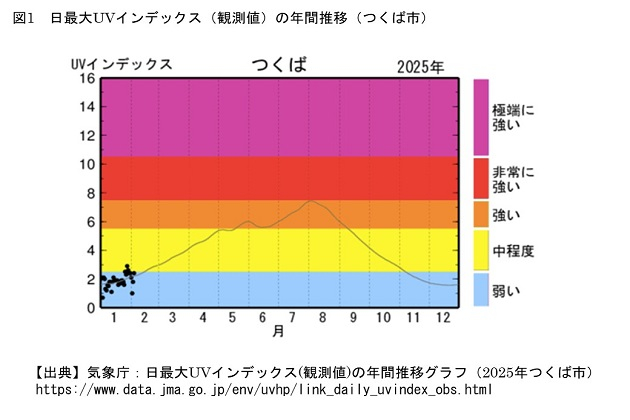

気象庁が発表している茨城県つくば市の日最大UVインデックス(観測値)の年間推移をみると、3月から徐々に紫外線の影響が強くなりはじめ、7~8月をピークに、10月まで中程度の影響が続きます(図1)。

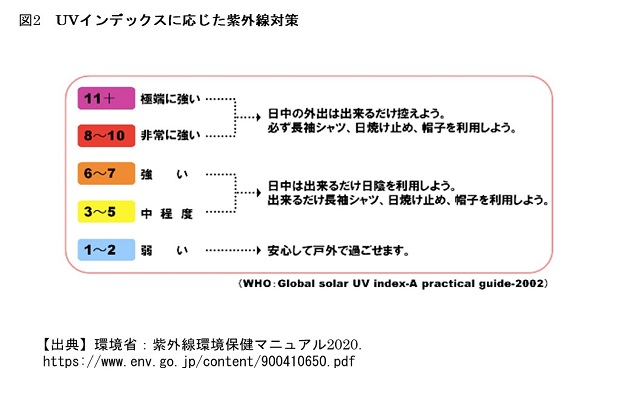

このUVインデックスとは、紫外線が人体に及ぼす影響を示したものです。環境省では、UVインデックスが3以上の場合は日焼け止めや日傘、帽子などを活用し、できるだけ日差しを避け、8以上の場合はできるだけ日中の外出を控えたほうがよいとしています(図2)。

紫外線吸収剤不使用の日焼け止めの特徴

紫外線のダメージを避けるもっとも効果的な方法は、紫外線を浴びないことです。しかし、日常生活からレジャーまで、一切屋外に出ずに生活するというのは現実的とはいえないでしょう。そこで重要となるのが日焼け止めを正しく使うことです。

日焼け止めに含まれる成分には、大きく分けて紫外線吸収剤と紫外線散乱剤があります。両方含まれているものだけでなく、最近では「ノンケミカル」「吸収剤フリー」などと表示された紫外線散乱剤のみのものなど、さまざまな種類が販売されています。それぞれの成分には次のような特徴があります(表1)。

表1 紫外線吸収剤と紫外線散乱剤の特徴

|

種類 |

紫外線吸収剤 |

紫外線散乱剤 |

|

代表的な成分 |

・メトキシケイヒ酸オクチル(またはメトキシケイヒ酸エチルヘキシル) ・ジメチルPABAオクチル ・t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン |

・酸化亜鉛 ・酸化チタン |

|

特徴 |

・UVBの紫外線の吸収力が高い ・UVAを吸収する成分は限定的 ・アレルギーを起こす人がいる(かゆみや赤みなど) |

・UVA、UVBともに広く遮断する効果がある ・製品のなかには塗ると白くなるものがある |

UVA、UVBともに遮断する効果が高いのは、紫外線吸収剤、紫外線散乱剤の両方が含まれているものといわれていますが、近年では皮膚が外部からの刺激に敏感な人向けに紫外線散乱剤のみでSPF50+、PA++++と、高い紫外線防御効果がある製品も増えています。また、紫外線散乱剤が配合されていても白くなりにくいものが増え、使用感の良いものに改良されています。

日焼け止めの効果

紫外線の性能を示すSPFとPAは、それぞれ次のような意味があります。また、日焼け止めのなかには、UV耐水性が表示されているものがあります。

【SPF】

SPF(Sun Protection Factor)は、UVBの防御効果を表すもので、UVBを浴びた翌日に出る赤みが指標となっています。たとえば、日差しが強い屋外で20分間日光を浴びると翌日にUVBによる赤みが出る場合、SPF50の日焼け止めを十分な量で適切に塗ったという条件では、理論上20×50=1000分(16.667 時間)日光を浴びても赤みが出るのを防御できるという計算になります。なお、海外ではSPF100といった高い表示の日焼け止めもありますが、SPF50以上になると性能的な差がほとんどないことから、国内ではSPF50以上の製品はすべてSPF50+と表示されます。

【PA】

PA(Protection Grade of UVA)は、+から++++の4段階でUVAの防御効果を表すものです。紫外線を浴びるとすぐにUVAによるメラニンの酸化が起こります。このときの即時型黒化と呼ばれる反応が指標となっています。+が多いほどUVA防御効果が高くなります。

【UV耐水性】

UV耐水性は、日本の化粧品業界で採用している基準で、水につかった際のSPFの保持率をいいます。水浴前のSPFと水浴後のSPFを比較することにより紫外線防止効果の耐水性を算出しています。「UV耐水性★」「UV耐水性★★」と星印(星の塗りつぶしは任意)で表示され、星2つの方が、UV耐水性が高いことを示しています。

用途や季節に応じて選ぶ日焼け止め

日焼け止めは、日常生活での活動(通勤や買い物)、レジャーのときなど、場面に応じて使い分けるとよいでしょう。日差しが強い場所で長い時間過ごすときにはできるだけSPF、PAともに高い値のものを選びます。日常生活で光老化を避けるために使用するものは、そこまで防御効果が高いものは必要ないといわれています(表2)。

表2 日焼け止め使用例

|

防御効果 |

UV耐水性 |

活動の目安 |

|

|

SPF |

PA |

||

|

〜30 |

+〜++ |

− |

日常生活(通勤、買い物など) |

|

30〜50+ |

+++〜++++ |

− |

スポーツ観戦、登山、ハイキングなど |

|

30〜50+ |

+++〜++++ |

★ |

長時間のガーデニング |

|

30〜50+ |

+++〜++++ |

★★ |

海水浴、マリンスポーツ |

大事なのは塗る量と塗り直しの間隔

近年は、SPFやPAが高値の日焼け止めが増えていますが、少量では期待する効果は得られません。重要なのは、その性能を発揮できる量の日焼け止めをこまめに塗り直すことです。また、気温が高くなると汗で日焼け止めが落ちやすくなります。汗で落ちてしまえばどれだけ高機能の日焼け止めを使用していても紫外線をブロックすることはできません。また、UV耐水性は、ウォータープルーフ(汗など水分に触れた後の日焼け止め効果の低下をどれだけ抑えされるかを示すもの)とは異なる点にも注意が必要です。

日焼け止めの性能は、日焼け止めを1cm2あたり2mg(液体の場合は2μL)塗って測定したものです。顔に塗る場合にはクリームで真珠2個分程度、液状のタイプなら1円硬貨大2枚分を全体にムラなく塗ります。汗や摩擦により日焼け止めの効果は低下するので、汗をかいたり、手で顔に触れたりする場合には、2~3時間ごとこまめに塗り直しましょう。

また、顔の日焼けを避けることを意識しすぎて、首や耳、腕、胸などの露出部を塗り忘れてしまうことがあるので注意が必要です。

紫外線対策グッズを活用しよう

日焼け止めをこまめに塗り直しできないときや紫外線が強い場所で過ごすときには、日焼け止め以外のアイテムも合わせて使うとよいでしょう。

皮膚の露出をできるだけなくすために、長袖を着るのが有効です。着脱しやすいアームカバーを使うのもよいでしょう。UVカット効果がある素材で作られたものも増えています。また、海水浴など、水に触れる、浸かるような機会にはラッシュガードを着ることで露出を抑えることができます。

また、帽子をかぶる、日傘をさすことで、顔だけでなく、髪や頭皮の日焼けも予防できます。紫外線は目にも影響するため、外出時にはサングラスを活用しましょう。目の横までカバーできる形状で紫外線カット率の高いものを選ぶのがポイントです。

ここがポイント!

・1年を通して紫外線対策は欠かせないものであり、とくに3~10月はできるだけ日差しを避ける対策が必須

・日焼け止めの成分には紫外線吸収剤と紫外線散乱剤がある

・SPFはUVB、PAはUVAの防御効果を表す。最近は水に対する防御効果としてUV耐水性が表示されているものがある

・日差しが強い場所で長い時間過ごすときにはできるだけSPF、PAともに高い値のものを選ぶ

・顔に塗る場合にはクリームで真珠2個分程度、液状のタイプなら1円硬貨大2枚分を全体にムラなく塗る

・季節や場面によって帽子や日傘、長袖を着るなどの対策も合わせて行うことが重要

<参考資料>

・日本皮膚科学会:皮膚科Q&A 日焼け

https://www.dermatol.or.jp/qa/qa2/index.html

(2025年3月14日閲覧)

・気象庁:地球環境・気候 オゾン層・紫外線

https://www.data.jma.go.jp/env/ozonehp/3-0ozone.html

(2025年3月14日閲覧)

・環境省:紫外線環境保健マニュアル2020.

https://www.env.go.jp/content/900410650.pdf

(2025年3月14日閲覧)

・日本化粧品工業会:化粧品用語解説

https://www.jcia.org/user/public/knowledge/glossary/

(2025年3月14日閲覧)

・日本化粧品工業会:紫外線編

https://www.jcia.org/user/public/uv/

(2025年3月14日閲覧)

・日本医師会:日医ニュース 健康ぷらざ No.440 紫外線は、目にも影響します^正しいサングラスの着用を~

https://www.med.or.jp/dl-med/people/plaza/440.pdf

(2025年3月14日閲覧)

川合厚子

(かわい あつこ)

社会医療法人公徳会トータルへルスクリニック院長

1981年自治医科大学卒業後、山形県立中央病院、米沢市立病院勤務を経て、1991年公徳会佐藤病院に着任。92年同院副院長、2003年より現職。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本精神神経学会精神科専門医・指導医、精神保健指定医、労働衛生コンサルタント、公認心理師、REBT心理士、動機づけ面接トレーナー、日本医師会認定健康スポーツドクター、日本医師会認定産業医など。